ニッサン情報 第11号

フィターゼとは? (その1)

フィターゼとは? (その1)

フィターゼを給与する目的

フィターゼは、鶏、豚などの単胃動物用として開発されたものですが、これを乳牛に応用するという新しいアイデアが生まれてきました。乳牛にフィターゼを給与すると次のような効果が期待できます。

- 乳量が約1kg/日/頭増加します。

- バルク乳中のSCCが5〜10万/ml 減少します。

- 乾物摂取量が1kg/日/頭以上増えます。

フィターゼとは?

フィターゼという酵素については酪農界ではあまり知られていませんので、今号ではフィターゼそのものについて説明します。

畜産公害とその規制の現状

近年農村地域の宅地化が進み、住宅地と畜産農家との距離は狭くなりつつあります。そのためさまざまなトラブルが生じ、その多くは悪臭と水質汚濁に関するものと報告されています。 悪臭に関する苦情は全体の半数を占めており、水質汚濁関連は30%といわれています。しかし将来的には水質汚濁問題は湖沼、海洋、地下水などに影響を及ぼし、悪臭よりも深刻な問題になると考えられます。

家畜排泄物中には窒素及びリンが多量に含まれており、プランクトンなどの大量発生によってアオコや赤潮が発生し、上水道原水への着臭や養殖魚の大量斃死などをを引き起こす危険があります。 畜産排水中のN及びP濃度が他の産業と比較して著しく高いため、特例として暫定基準が設けられており、今後この基準はますます強化されると思われます[表1参照]。このような社会情勢を背景に21世紀に向けた畜産経営を考える上で、糞中のN、P量低減の問題は避けて通れない問題といえます。

表1水質汚濁防止法の産業農業のリン・窒素の暫定基準の推移(mg/l) |

||||

平成2年 |

平成7年 |

平成12年 (暫定基準撤廃?) |

||

リン |

許容限度 |

50 |

34 |

16? |

日間平均 |

25 |

17 |

6? |

|

窒素 |

許容限度 |

260 |

140 |

120? |

日間平均 |

130 |

70 |

60? |

|

フィターゼはフィチン酸を分解する酵素

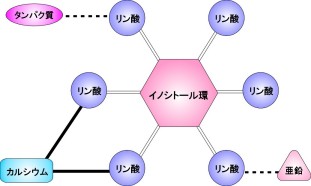

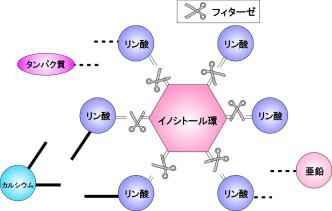

フィターゼはフィチン酸(フィチンリン)から無機態のリン酸を切り離す酵素群を指します。一般に高等動物はフィターゼを体内で作り出すことはできませんが、牛などの反芻動物はルーメン内にフィターゼ産生能をもつ微生物が存在するといわれており、フィチン酸をリン源としてある程度利用することができると考えられてきました。 豚、鶏ではフィターゼ産生菌をほとんどもたないため植物性飼料原料に多く含まれているフィチン態リンを消化・吸収することができないのです。動物の体内で消化・吸収できなかったフィチン酸は、糞中に排泄され、環境汚染の原因となります。またフィチン酸は消化管内に存在するカルシウム、亜鉛、銅、マンガン、鉄などのミネラル類や蛋白質などと結合してこれらの消化・吸収を阻害し、フィチン酸とともに糞中に排泄してしまいます。

| フィターゼを飼料に添加すると、フィチン酸が分解されてリン酸が遊離し、このリンが栄養源として利用されるのです。牛の場合はCa.Pの要求量が多いのでリン酸カルシウムや炭酸カルシウムを全く使わないということにはなりませんが、ある程度減らすことは可能と考えられます。 |  |

|

さらに、フィターゼの作用によって、フィチン酸に取り込まれている微量ミネラル類や蛋白質も貴重な栄養源として利用されることになります。 |

|

乳牛のルーメン液にはごく少量のフィターゼしか存在しない

乳牛が飼料中のフィチンリンをある程度利用する能力があることから、前出のように乳牛がルーメン内でフィターゼを作りだすことができると考えられてきました。 弊社では搾乳牛や育成牛のルーメン液を採取して調査したところフィターゼは存在しないことがわかりました。最近発表された某大学の調査でもルーメン内にはフィターゼ様のものが少量しか確認されなかったと報告しています。 このことは従来の学説をくつがえす大きな発見なのです。また飼料原料中(ふすま、麦類など)に存在するフィターゼの量は問題にならないほどの少量でした。これらのことも乳牛用飼料にフィターゼを添加して有効であると結論した理由であります。 しかし、乳牛を極端なリン不足の状態に追い込んだときに、ルーメン内でいくらかのフィターゼを作り出すかもしれないとする考え方は否定はしてません。

フィターゼは望ましいルーメン発酵を作りだす

東京農工大板橋教授は、ルーメン内にフィターゼが存在しないことを確認した上で、フィターゼ製剤を乳牛に給与してルーメン内発酵にどのような影響を与えるのかを試験しています。その結果は[図3〜8]に示しました

図3では飼料摂取後2時間後のルーメンpHは給与区、非給与区ともに6.8〜6.9の間にあって差はありませんでした。

図3飼料摂取後のルーメンpHの変化

図4はルーメン中のアンモニア濃度を調査したもので初期値の差はあるものの2時間後のアンモニア発生量に有意差はないとしています。 この2つのことから板橋教授はフィターゼを乳牛に給与して少なくともマイナスの現象は現れないと結論しました。

図4 飼料摂取後のルーメン内アンモニア濃度の変化

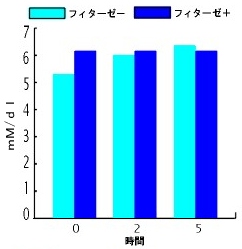

この結果を踏まえて、[図5〜8]では、乳牛の重要なエネルギーとなる揮発性脂肪酸(VFA)の発酵状態を調査しています。 まずVFAの総量については、飼料摂取2時間後ではフィターゼ給与区の方が非給与区より多いことが示されました[図5]。

図5 飼料摂取後のルーメン内VFAの変化

|

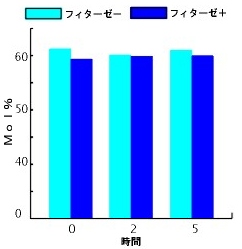

図6 飼料摂取後の酢酸量の変化

|

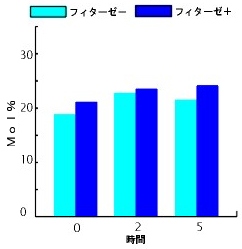

図7 飼料摂取後のプロピオン酸量の変化

|

図8 飼料摂取後の酪酸量の変化

|

これらの一連の基礎試験から、フィターゼはルーメン発酵を改善し、その結果として生産性を高めることの裏付けがなされたと考えられます。

ホーム 戻る

Copyright © 2008 NISSAN GOSEI KOGYO CO.,LTD. All Rights Reserved.